„Rückt alles im Bild ins Unmittelbare,

ist jeder Blick über das zuvorderst im Bild Gezeigte hinaus verstellt

und mit den Augen kein Weg in eine ungewisse Ferne möglich,

dann wissen wir nicht mehr,

wie mit der Zeit der Anschauung zu verfahren ist [...]“

(Hubertus von Amelunxen, 2010)1

1

Hubertus von Amelunxen, „Nähe mit Fremde – Notizen nach dem Horizont“, in: Landschaft ohne Horizont. Nah und Fern in der zeitgenössischen Fotografie / Landscape without Horizon. Near and Far in Contemporary Photographie, hrsg. von der Stiftung Museum Schloss Moyland, Sammlung van der Grinten, Joseph Beuys Archiv des Landes Nordrhein-Westfalen, Ausstellungskatalog Museum Schloss Moyland, Nürnberg: Verlag für moderne Kunst, 2010, S. 21-31, hier S. 28.

schliessen

In den 1820er und 1830er Jahren kreiert der norwegische Maler Johan Christian Dahl, ein Schüler und Freund Caspar David Friedrichs, mehrere kleinformatige Wolkenstudien. Das Motiv ist für einen Künstler der Romantik nicht außergewöhnlich. Bemerkenswert sind jedoch die unterschiedlichen Ansichten seiner Ölgemälde: solche mit einer schmalen Silhouette einer hügeligen Landschaft am unteren Bildrand und andere, die keinen Horizont aufweisen. Die Bilder, die Himmel und Erde zeigen, sind niedriger und breiter angelegt, meist etwa 10 x 19 cm; während jene, die ausschließlich Wolken enthalten, mehr dem Quadratischen zuneigen und Formate von zirka 16 x 23 und 10 x 16 aufweisen. Auf den einen eröffnet sich eine Sicht in die Ferne, bei den anderen meint man, wie durch eine Schablone gesehen, einen vergrößerten Ausschnitt geboten zu bekommen.

|

|

Johan Christian Dahl: Wolkenstudie mit Horizont, 1832, Öl auf Papier Quelle

Quelle

Johan Christian Dahl: Wolkenstudie mit Horizont, 1832, Öl auf Papier, 12,2 x 20,2 cm (aus: Jean Clair, Cathrin Pichler, Wolfgang Pircher, Wunderblock. Eine Geschichte der modernen Seele, hrsg. von den Wiener Festwochen, Ausstellungskatalog Wiener Festwochen in Zusammenarbeit mit dem Historischen Museum der Stadt Wien, Wien: Löcker, 1989, S. 136)

schliessen

|

Johan Christian Dahl: Wolkenstudie, ohne Jahresangabe, Öl auf Papier Quelle

Quelle

Johan Christian Dahl: Wolkenstudie, ohne Jahresangabe, Öl auf Papier, 10 x 16 cm (aus: Jean Clair, Cathrin Pichler, Wolfgang Pircher, Wunderblock. Eine Geschichte der modernen Seele, hrsg. von den Wiener Festwochen, Ausstellungskatalog Wiener Festwochen in Zusammenarbeit mit dem Historischen Museum der Stadt Wien, Wien: Löcker, 1989, S. 134)

schliessen

|

Dahl wird es darum gegangen sein, hinter- und nebeneinander liegende Wolkenbildungen, die sich in Form und Farbe unterscheiden, festzuhalten. Mit dem kleinen Segment richtet er den Blick jeweils auf Einzelerscheinungen und Randformationen. Die Wolken über der Erde scheinen weit entfernt, jene ohne Landsicht wirken wie vergrößerte Exzerpte, wobei das tatsächliche Ausmaß der Gebilde und ihre Entfernung vom Betrachter nicht abzuschätzen sind. Die Darstellung ist distanz- und perspektivlos.

Dahls Studien machen die sich im 19. Jahrhundert ändernde Einstellung gegenüber der Perspektive deutlich, deren lineare Konfiguration in der Malerei zunehmend an Bedeutung verliert.

2

2

Vgl. Wolfgang Kemp, Der Anteil des Betrachters. Rezeptionsästhetische Studien zur Malerei des 19. Jahrhunderts, München: Mäander, 1983, S. 42-43.

schliessen Die Ansichten mit Landschaften in der Ferne zeigen bereits Ansätze, wenn die schmale, oft dunkel gehaltene und mit wenig Abweichungen verlaufende Kontur am Bildrand zwar eine waagrechte Blickebene vorgibt, jedoch keinerlei Einschnitte oder sonstige Anhaltspunkte Rückschlüsse auf den Standpunkt des Künstlers erlauben. Der Künstler kann von jedem Punkt aus zum Horizont hin geblickt haben. Die angedeuteten Hügelketten liefern auch keine Hinweise auf die Jahreszeit, und das Fehlen von Schattenwürfen gibt den Stand der Sonne und damit die Stunde des Tages nicht frei, womit eine zeitliche Einordnung unmöglich wird. Die raumzeitliche Position des Künstlers bleibt offen, und dem Betrachter fehlt entsprechend die Direktive zu einer bevorzugten Sichtweise.

In der zweiten Hälfte der 1880er Jahre beginnt der amerikanische Fotograf Alfred Stieglitz, sich für Wolken zu interessieren. Von 1888 an bis 1935 wird er immer wieder dasselbe Motiv aufgreifen. Auch seine Aufnahmen unterscheiden sich dahingehend, dass entweder nur der Himmel präsent ist oder zusätzlich Bäume oder ein Horizont erfasst worden sind. Welche Bedeutung die Serie für den Bildautor hat, formuliert er 1923 in einem Beitrag für die Zeitschrift Amateur Photographer and Photography: Bereits „[v]or fünfunddreißig oder mehr Jahren“ interessierten ihn „Wolken und ihre Beziehung zur Umgebung und Wolken als solche und Wolken, die schwierig zu fotografieren waren.“ Es gelte „herauszufinden, was ich in 40 Jahren über die Fotografie gelernt hatte. Durch die Wolken wollte ich meine Lebensphilosophie darstellen.“ Das Ergebnis sollten „reine Fotografien“ sein, sie würden der Absicht entsprechen, „Fotografien so sehr wie Fotografien aussehen zu lassen, daß sie, wenn man Augen hat und sieht, unsichtbar bleiben. 3

3

Alfred Stieglitz, „Wie ich dazu kam, Wolken zu fotografieren“ [„How I came to photograph clouds“, 1923], Übersetzung: Max Wechsler, in: Wolkenbilder. Die Erfindung des Himmels, hrsg. von Stephan Kunz, Johannes Stückelberger, Beat Wismer, Ausstellungkatalog Aargauer Kunsthaus, München: Hirmer, 2005, S. 85-89. Hier und im Folgenden habe ich einige Passagen und Wendungen übernommen aus: Timm Starl, „Eine kleine Geschichte der Wolkenfotografie / A Brief History of Cloud Photography“, in: stark bewölkt. flüchtige Erscheinungen des Himmels / clouds up high. fleeting figures in the sky, hrsg. von Berthold Ecker, Johannes Karel, Timm Starl für die Kulturabteilung der Stadt Wien / for the Department of Cultural Affairs of the City of Vienna, Ausstellungskatalog MUSA Museum auf Abruf, Wien 2009, S. 22-39.

schliessen

|

|

|

Alfred Stieglitz: „Lake George“, 1922/23 Quelle

Quelle

Alfred Stieglitz: „Lake George“, 1922/23, 23,7 x 19 cm (aus: Sarah Greenough, Alfred Stieglitz. The Key Set. The Alfred Stieglitz Collection of Photographs, Washington. National Gallery of Art, New York: Harry N. Abrams, 2002, Vol. 1: 1886–1922, S. 477)

schliessen

|

Alfred Stieglitz: „Songs of the Sky C1“, 1923

Quelle

Quelle

Alfred Stieglitz: „Songs of the Sky C1“, 1923, 11,5 x 9 m (aus: Sarah Greenough, Alfred Stieglitz. The Key Set. The Alfred Stieglitz Collection of Photographs, Washington. National Gallery of Art, New York: Harry N. Abrams, 2002, Vol. 2: 1923–1937, S. 521)

schliessen

|

Alfred Stieglitz: „Equivalent“, 1925

Quelle

Quelle

Alfred Stieglitz: „Equivalent“, 1925, 11,8 x 9,1 cm (aus: Sarah Greenough, Alfred Stieglitz. The Key Set. The Alfred Stieglitz Collection of Photographs, Washington. National Gallery of Art, New York: Harry N. Abrams, 2002, Vol. 2: 1923–1937, S. 638)

schliessen

|

Stieglitz suchte mit seinen insgesamt etwa 400 Wolkenstudien nach einer Bestimmung des Fotografischen, bei der die zentralperspektivisch ausgerichtete Konstruktion der Apparatur sukzessive hintergangen wird. Der Horizont markiert die Endlichkeit des Blicks, der sich zum Fotografen zurückverfolgen lässt. Wird der Kopf gehoben, der Blick gegen den Himmel gerichtet und werden die Baumkronen wie im Augenwinkel gesehen, scheint sich eine Blickebene schräg nach oben aufzutun. Doch der Winkel ist kein bestimmter, denn die Bäume stehen auf keinem festen Grund, ihre Stämme sind nicht bis zum Boden sichtbar, und so bleiben die Größen von Baum und Wolken ebenso unbestimmt wie die Entfernungen zueinander und zur Kamera. Auch die Konstitution der Wolken lässt nicht darauf schließen, von wo aus sie gesehen worden sind. Die Bäume fungieren als eine Art Kante, über die sich die Blickebene in unterschiedliche Richtungen kippen lässt. Bis schließlich die Aufnahmen von Wolken ohne Bäume und ohne Horizont ein räumliches Nirgendwo im Bild hervorrufen, das keine Orientierung ermöglicht. Keine Richtung, kein Winkel, keine Ebene, keine Linie, die der Betrachter verfolgen könnte, bieten sich an. Die Fotografie bleibt für sich, sie ist nur mehr Fotografie, „reine Fotografie“, wie es Stieglitz ausgedrückt hat.

|

John Baldessari: „Throwing Four Balls In The Air To Get A Square“, 1972/73 Quelle

Quelle

John Baldessari: „Throwing Four Balls In The Air To Get A Square“, 1972/73, aus einer Serie von 8 Farbaufnahmen (vier von acht Abb.), (aus: John Baldessari. A Different Kind of Order [Arbeiten 1962– 1984], hrsg. von / ed. by Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien, Rainer Fuchs, Köln: Verlag der Buchhandlung Walther König, 2005, S. 209)

schliessen

|

Der amerikanische Konzeptkünstler John Baldessari argumentiert Anfang der 1970er Jahre ganz ähnlich. Auch er hat Baumkronen ins Bild gesetzt, wobei die in die Luft geworfenen Bälle vor strahlend blauem Himmel die Rolle der Wolken übernehmen. Eine Horizontlinie fehlt, die Größe der Bälle wie der Bäume ist nicht abzuschätzen, so dass auch hier keine Punkte im Bild vorhanden sind, die auf den Standort des Fotografen schließen ließen beziehungsweise dem Betrachter einen solchen zuweisen würden. Nicht nur werden in solchen horizontlosen Kreationen die Proportionen der Dinge zueinander unfassbar, sondern auch die Lesart ist beliebig: Mit der fotografischen Aufhebung der Koordinaten fehlt das geometrische Gerüst der Zentralperspektive, die von einem einzigen Standpunkt ausgeht, auch wenn dieses der tatsächlichen sphärischen Ausrichtung unseres Gesichtsfeldes nicht entspricht.

|

|

Gerhard Richter: Wolken, 1976, Farbfotos

Quelle

Quelle Gerhard Richter: Wolken, 1976, 16 Farbfotos, 51,7 x 73,5 cm, Ausschnitt (aus Gerhard Richter, Atlas, hrsg. von Helmut Friedel, Ausstellungskatalog Städtische Galerie im Lenbachhaus, Köln: Verlag der Buchhandlung Walther König, 2006, Nr. 331)

schliessen |

Gerhard Richter: „Fiktion“, 1976, Öl auf Leinwand

Quelle

Quelle Gerhard Richter: „Fiktion“, 1976, Öl auf Leinwand, 150 x 120 cm (aus: Wolkenbilder. Die Erfindung des Himmels, hrsg. von Stephan Kunz, Johannes Stückelberger, Beat Wismer, Ausstellungkatalog Aargauer Kunsthaus, München: Hirmer, 2005, S. 239)

schliessen |

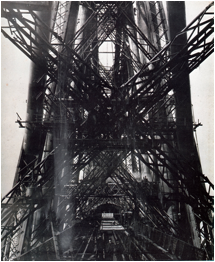

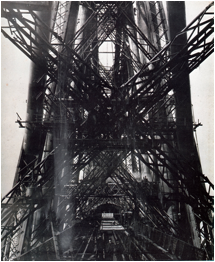

Das Diktat der Zentralperspektive, die den Bilderkosmos seit der Renaissance beherrscht, haben Fotografen und Künstler immer wieder an unterschiedlichen Motiven zu perpetuieren versucht. Neben Wolken wählten jene, die mit Fotografie arbeiteten, gerne Wasserflächen, aber auch Stahlkonstruktionen, deren reale Dimensionen in oftmals abstrakte überführt wurden.

weitere Bilder

Philippe H. Delamotte: Crystal Palace in Sydenham, 1854 (aus: Europäische Dokumente. Historische Photos aus den Jahren 1840–1900, Stuttgart, Berlin, Leipzig: Union Deutsche Verlagsgesellschaft, o.J. [1932], Abb. 26)

Philippe H. Delamotte: Crystal Palace in Sydenham, 1854 (aus: Europäische Dokumente. Historische Photos aus den Jahren 1840–1900, Stuttgart, Berlin, Leipzig: Union Deutsche Verlagsgesellschaft, o.J. [1932], Abb. 26)

schliessen

1

Philippe H. Delamotte: Crystal Palace in Sydenham, 1854 (aus: Europäische Dokumente. Historische Photos aus den Jahren 1840–1900, Stuttgart, Berlin, Leipzig: Union Deutsche Verlagsgesellschaft, o.J. [1932], Abb. 26)

Philippe H. Delamotte: Crystal Palace in Sydenham, 1854 (aus: Europäische Dokumente. Historische Photos aus den Jahren 1840–1900, Stuttgart, Berlin, Leipzig: Union Deutsche Verlagsgesellschaft, o.J. [1932], Abb. 26)

schliessen

2

Anonym: Construction of the Forth Bridge, um 1884, 48,3 x 40 cm (aus: Bruce Bernard, The Sunday Times Book of Photodiscovery. A Century of Extraordinary Images 1840–1940, London: Thames and Hudson, 1980, Abb. 120)

Anonym: Construction of the Forth Bridge, um 1884, 48,3 x 40 cm (aus: Bruce Bernard, The Sunday Times Book of Photodiscovery. A Century of Extraordinary Images 1840–1940, London: Thames and Hudson, 1980, Abb. 120)

schliessen

3

Ewald Hoinkis. Fotografien 1926–60, Ausstellungskatalog Museum Folkwang Essen, Berlin: Dirk Nishen, 1988, S. 43)

Ewald Hoinkis. Fotografien 1926–60, Ausstellungskatalog Museum Folkwang Essen, Berlin: Dirk Nishen, 1988, S. 43)

schliessen

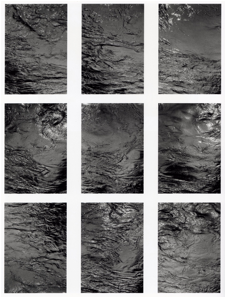

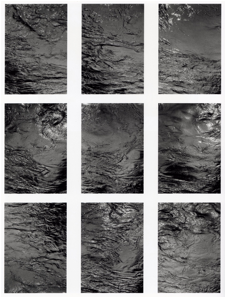

4 Dieter Appelt: aus der 27teiligen Serie „Le Champ“, 1991, neue Edition, 2007, jeweils 88 x 63 cm (aus: Dieter Appelt, Ramifications, Ausstellungskatalog Musée Réattu, Arles: Actes Sud, 2007, S. 117)

Dieter Appelt: aus der 27teiligen Serie „Le Champ“, 1991, neue Edition, 2007, jeweils 88 x 63 cm (aus: Dieter Appelt, Ramifications, Ausstellungskatalog Musée Réattu, Arles: Actes Sud, 2007, S. 117)

Der Unterschied zwischen den Medien besteht darin, dass die Kamera den Horizont gewissermaßen übergehen muss, um zu einer neuen, mehrdeutigen Erscheinung zu gelangen, während Maler und Zeichner des realen Vorbildes nicht zwingend bedürfen, also nicht über die Bildgrenzen hinaus ‘denken’ müssen. Fotografische Bilder entstehen immer in der Gewissheit eines Horizonts, selbst wenn dieser sich außerhalb des Ausschnitts befindet.

Diese Differenz mag Künstler wie Gerhard Richter dazu angeregt haben, ebenso Wolken zu fotografieren wie solche malerisch zu erfinden. Wenn er sich in den 1970er Jahren diesem Motiv auf zwei Wegen nähert, so fungieren die Aufnahmen nicht immer beziehungsweise nicht allein als Vorstudien für Gemälde. Er wolle, so Hans Richter 1972, das Foto „nicht als Mittel für eine Malerei benutzen, sondern die Malerei als Mittel für das Foto verwenden.

4

4

Gerhard Richter, „Interview mit Rolf Schein 1972“, in: ders., Text 1961 bis 2007. Schriften, Interviews, Briefe, hrsg. von Dietmar Elger und Hans Ulrich Obrist, Köln: Verlag der Buchhandlung Walther König, 2008, S. 59-61, hier S. 59.

schliessen Der Titel „Fiktion“ für eine gemalte Version von 1976 deutet ja ebenso darauf, dass jede Wiedergabe bewegter Erscheinungen in der Natur sich aus der Erinnerung speisen muss und sich zwangsläufig mehrere Stadien in einem Bild überlagern. Wie bei Betrachtung aus einer gewissen Entfernung das Gemälde für eine Fotografie gehalten werden kann.

Der Österreicher Herwig Kempinger findet in den 1990er Jahren mit seinen Wolkenbildern zu einer noch engeren Verbindung der Medien, wenn er eine „Verdichtung von Raum und Zeit“ anstrebt und die „zu unterschiedlichen Zeiten aufgenommenen Negative zu einem Bild verbunden werden“, indem er „diese Bilder aus Licht- und Dunstpartikeln durch das Verschieben von Pixeln im leuchtenden Computermonitor“ konstruiert.

5

5

Ann Thomas, „‘Temporäre Volumina’: Die Wolkenfotografien Herwig Kempingers“, in: Camera Austria, Nr. 74, 2001, S. 27-38, hier S. 28.

schliessen Als Bildtitel fungieren erster und letzter Tag, an denen an dem Werk gearbeitet worden ist, womit ein Zeitfaktor der grafischen Künste – und was ist die digitale Arbeit anderes – eingebracht wird, den die Fotografie mit ihrer Augenblicklichkeit nicht kennt.

Welche Motive auch immer, von welchen Medien auch immer in Szene gesetzt: Solche Ansichten ohne Horizont irritieren, verweigern die übliche Annäherung und wirken gerade deshalb besonders anziehend. Es existiert kein Oben und Unten, kein Vorne und Hinten, kein Rechts und Links – die Erscheinungen stehen festgefügt und nach allen Seiten offen. Fehlt der Horizont, zeigt das Bild nur noch die Kluft, die zwischen dem Objekt und der Apparatur besteht. Der Blick stürzt in ein Nichts, und dieser Sturz ruft Schwindel hervor, Unsicherheit, Ohnmacht. Vor den Augen liegt ein Etwas, das nicht beginnt und nicht endet, Anfang und Ende fallen zusammen, sie stehen sozusagen mit dem Rücken zueinander. Die vergebliche Suche nach einem Horizont eröffnet die Sicht ins Unendliche, in die aufgehobene Zeit der Fotografie.

6.6.2010

© Timm Starl 2010

PDF - 642kb